Así mismo, estos centros de poder van a estar acompañados de pueblos de indios. En estas provincias las densidades poblacionales son altas, y la agricultura ancestral se conservó, además de los cultivos europeos que pudieron ser replicados.

Donde los recursos se encuentran dispersos y los pobladores nómadas son difíciles de organizar bajo los parámetros españoles (urbanizados y tributarios), va a ver una clara tendencia a que estos pobladores rechacen los esfuerzos españoles por regimentarlos bajo los parámetros que pretendía la corona española, en especial, su conversión en pobladores sedentarios y urbanizados.

En síntesis, donde las ofertas ambientales están concentradas, la población sedentaria presentaba altas densidades, las instituciones españolas fueron exitosas y se convirtieron en bases sólidas para que las instituciones republicanas lo fueran también. Donde esto no se presenta, existe la tenencia a alta conflictividad, tanto en el siglo XVI como en la actualidad. Presentamos los casos donde hubo pueblos de indios, en las provincias de Santafé y Tunja, allí la violencia contemporánea es bastante baja.

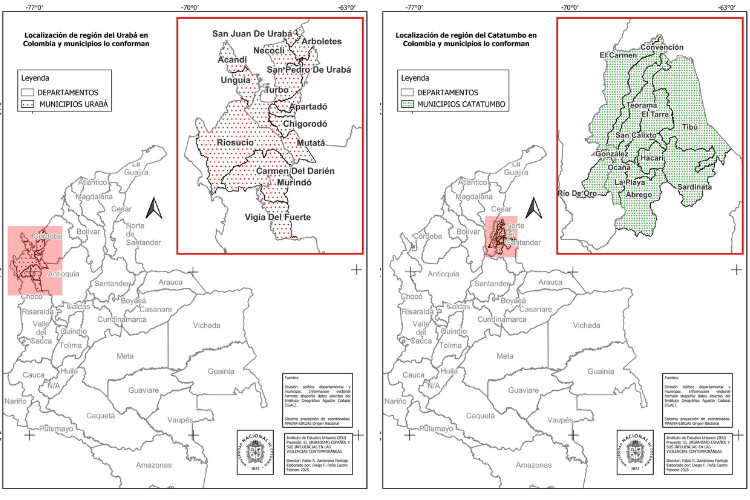

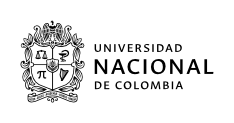

Esto lo contrastamos con dos casos, el Catatumbo y Urabá, donde los procesos de colonización son intensos todavía al finalizar el siglo XX, y allí la violencia es alta. Donde hay procesos de colonización las instituciones todavía no se han creado, y los municipios son de reciente fundación, como se puede ver en estos dos casos. Mientras que donde hubo pueblos de indios, los municipios llevan varios siglos de existencia, la propiedad rural está distribuida desde el siglo XVII, y la explotación de la tierra se hace mediante prácticas ancestrales.

Esto se inicia a fines del siglo XVI. En 1591 se avanzó con la redistribución de la tierra y concesión de resguardos a los pueblos de indios, en otro intento de frenar a los encomenderos. Desde ese año hasta 1650 se constituyen los pueblos de indios, se reducen o se agregan comunidades indígenas, se adelantan los censos, se obliga a los encomenderos y a los curas a cumplir, se nombran los jueces pobladores. Es en estos años en que se consolida la política real de erección de los pueblos de indios y de la consolidación de la política de que los indios vivan de manera similar a como viven los españoles en las ciudades.

De esta manera, y gracias a los pueblos de indios, la evangelización fue exitosa, el control moral que se estableció gracias a obligar a los indios a habitar en poblados y organizados políticamente bajo la autoridad del cacique. La iglesia doctrinera, que presidía el poblado, la presencia del cura doctrinero, con su política de suprimir la cosmogonía ancestral y la definición del modelo familia española como el único válido, fueron elementos claves para el éxito de la política de control social, territorial y político que buscaba establecer el estado español. En síntesis, estos pueblos inician su existencia con fuerte presencia de instituciones.

En el esfuerzo español por establecer un sistema jurídico y administrativo en los pobladores indígenas, los pueblos de indios fueron el instrumento más importante luego de la conquista militar. De esta manera se configuran dos repúblicas: la república de blancos, que habitaban en las ciudades, villas y parroquias, y la república de indios, habitantes en los pueblos de indios. Cabe señalar que la catequización fue un instrumento tanto para controlar a los indios como para regular las relaciones de estos con los encomenderos, pues el cura intercedía por su rey.

La presencia del estado es muy fuerte en los pueblos de indios y esto se deja notar hasta en la arquitectura que se emplea en la construcción de las iglesias que se levantan para impartir la doctrina, más tarde conocidas como iglesias doctrineras. En efecto, disponían de un soportal, detalle arquitectónico que hacía que las capillas fueran abiertas, para permitir la evangelización desde el atrio o altozano. Contaban con capillas posas, que eran pequeños altares ubicados en cada esquina de la plaza, que servían para recibir imágenes en las procesiones de ciertas fiestas. A las comunidades indígenas se les permitía usar el atrio en distintos eventos.

En conclusión, los pueblos de indios fueron parte de la estrategia que siguió el estado español para establecer un orden social, totalmente urbano y al mismo tiempo desestructurar el ordenamiento territorial ancestral. Convertir a los habitantes nativos, quienes hasta entonces vivían según sus propios parámetros, en vasallos del rey y en residentes de un núcleo urbano, era parte del propósito del traslado de los indios a los pueblos; otro propósito era el del adoctrinamiento y la conversión de los indios en practicantes de la religión católica. Por último, el control tributario era otro de los propósitos, el cual pasaba por el control a los poderes locales. En síntesis, donde las ofertas ambientales están concentradas, la población sedentaria presentaba altas densidades, las instituciones españolas fueron exitosas y se convirtieron en bases sólidas para que las instituciones republicanas lo fueran también. Donde esto no se presenta existe la tendencia a alta conflictividad, tanto en el siglo XVI como en el presente. Presentamos los casos donde hubo pueblos de indios, en las provincias de Santafé y Tunja, allí la violencia contemporánea es bastante baja.

Esto lo contrastamos con dos casos, como son el Catatumbo y Urabá, donde los procesos de colonización son intensos todavía al finalizar el siglo XX, y donde la violencia es alta. Donde hay procesos de colonización las instituciones todavía no se han creado, y los municipios son de reciente fundación, como se puede ver en estos dos casos. Mientras que donde hubo pueblos de indios, los municipios llevan varios siglos de existencia, la propiedad rural está distribuida desde el siglo XVII, y la explotación de la tierra se hace mediante prácticas ancestrales realizadas por campesinos. En oposición, en los municipios de reciente creación, los colonos todavía están incluyendo las tierras al mercado, ampliando la frontera agrícola. Allí las instituciones no han llegado o son recientes.

Instituto de Estudios Urbanos - IEU

Instituto de Estudios Urbanos - IEU