El objetivo del artículo es analizar las transformaciones en los sistemas de financiación de vivienda entre la creación de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, en 1972, y la crisis hipotecaria de 1999, desde la perspectiva de las transformaciones en la forma de acumulación de capital en Colombia. Como una contribución al debate en este campo, el documento toma distancia del enfoque teórico que ve en la incorporación de los subsidios a la demanda la transición de un Estado garante de derechos al de un dinamizador del mercado inmobiliario.

El enfoque teórico de esta investigación considera, en cambio, que la manera como el Estado y las empresas del sector encaran el problema de la vivienda expresa el punto de vista del capital en un cierto nivel de desarrollo de sus contradicciones y, por tanto, aborda el problema de la financiación ubicando como criterio de periodización los cambios en la lógica de acumulación del conjunto de la economía colombiana que, en cada momento histórico, encarnan en la producción de vivienda.

En este sentido, la gestión estatal de la financiación habitacional puede fomentar el desarrollo de relaciones capitalistas asegurando la reproducción de una parte de la fuerza de trabajo. Por tanto, la contradicción fundamental del modelo de provisión no está en la tensión entre sistemas públicos de financiación, garantes de derechos, e instrumentos hipotecarios privados controlados por el mercado, sino en la forma concreta de articulación de los intereses que se tejen alrededor de la financiación, la gestión del suelo, el proceso constructivo y de la promoción inmobiliaria. El análisis de la función del Estado respecto a la vivienda en este trabajo considera, entonces, el proceso a través del cual los intereses de la facción dominante del capital se traducen en la concepción de la política habitacional y los instrumentos que desarrolla.

Desde este enfoque teórico, construido a partir del trabajo de autores como Emilio Pradilla y Samuel Jaramillo, el artículo analiza los cambios en el sistema de financiación de vivienda entre 1972 y 1999. Su propósito es aportar elementos para una interpretación histórica crítica del problema. Para esto, la primera parte del documento esboza brevemente el papel del Estado en el proceso de acumulación “originaria” de capital en el sector de la construcción a través de instituciones públicas de fomento y crédito hipotecario.

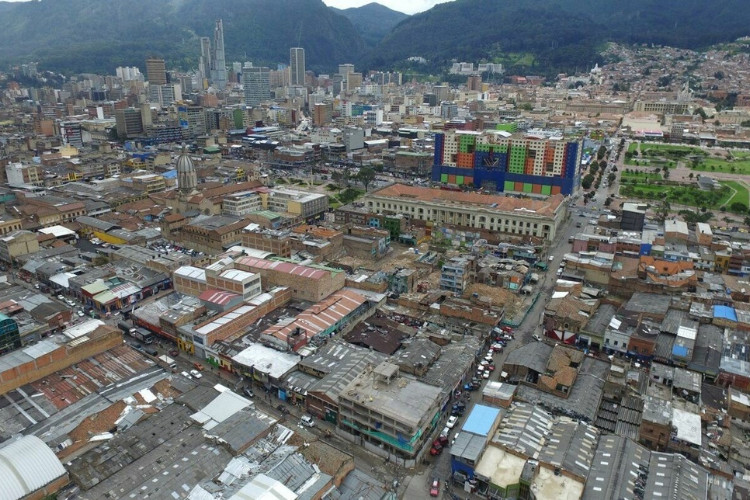

Con la expansión del proceso industrializador y la rápida urbanización de la sociedad colombiana entre los años 30´s y 50´s, acelerada por la violencia política en zonas rurales, la penuria de la vivienda se convirtió en un grave problema social para las clases populares y un obstáculo para la reproducción de capital en su conjunto. Aún incipiente, el capital industrial se planteó la necesidad de reducir los costos de reproducción de la fuerza de trabajo con la provisión de vivienda. Al comandar el proceso general de acumulación, las facciones industriales fueron capaces de orientar la política económica y de vivienda del Estado para que asumiera las tareas propias de formas funcionales del capital encargadas de acelerar el fomento de la construcción civil, poco maduras en ese período.

De allí que el Estado colombiano impulsara la financiación de vivienda en las primeras etapas del proceso industrializador, a través de instituciones como el Instituto de Crédito Territorial (ICT, en adelante), en 1939, el Banco Central Hipotecario (BCH, en adelante), 1931, y la Caja de Vivienda Militar (CVM, en adelante).

Resulta cierto que el Estado dinamizó la acumulación originaria de capital en la rama de la construcción civil con ‘dineros públicos’ que, en realidad, constituían capital estatal desvalorizado, fuera como promotor productivo o como capital a interés. En el primer caso, el ICT podía asumir directamente la construcción de vivienda popular para asignarla a precios inferiores a los del mercado, es decir, la oferta de vivienda no estaba directamente circunscrita a la lógica de acumulación; en otro caso, cuando el BCH y el ICT operaban como promotores inmobiliarios, subcontrataban empresas de la construcción, cuyos precios de producción remuneraban de manera normal la tasa media de ganancia en la rama.

Además del presupuesto público, instituciones como el BCH estaban diseñadas para captar ahorro privado y, fundamentalmente, excedente de liquidez proveniente de otros sectores económicos; debido a esto, su capacidad de financiación estaba sujeta a las determinaciones propias de la centralización de capital a nivel de toda la economía, específicamente, a la capacidad de la construcción civil de remunerar la inversión a una tasa de ganancia igual o superior a la de otras ramas.

Para que el esquema fuera sostenible, el BCH emitió cédulas más rentables incrementando la tasa de captación por encima de la inflación, lo que significaba elevar las tasas de interés del crédito hipotecario y restringir aún más la demanda solvente de vivienda. En consecuencia, al elevar la tasa de interés para robustecer su capacidad de captación, fueron madurando formas de inversión propiamente capitalistas al interior del sistema público de financiación, que desvirtuaron a la vivienda como valor de uso destinado a satisfacer las necesidades habitacionales de la porción de la clase trabajadora funcional al capital industrial, dominante hasta ese momento, además de las burocracias oficiales, apalancadas por el ICT y el BCH, respectivamente.

En este contexto, una de las manifestaciones embrionarias de la crisis de los años 60´s fue la sobreacumulación de capital circulante, sumada a la subutilización de capital fijo en ramas de bienes de consumo por el tamaño relativo del mercado interno, que alentó la expansión del capital bancario a partir de esa década. De esa forma, la crisis del sistema público de financiación de vivienda y la vejez prematura del período de industrialización a finales de los 60´s, dos aspectos del mismo proceso, sientan las bases de mecanismos emergentes de fomento y crédito hipotecario.

En la segunda parte, precisamente, se aborda la relación entre el agotamiento prematuro del proceso industrializador en Colombia y la conformación monopólica del sector capitalista de producción de vivienda, sellada por la aparición de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y el UPAC a comienzos de los 70´s.

Para encarar el agotamiento prematuro del proceso industrializador, el Estado colombiano incorporó las recomendaciones que formuló Lauchlin Currie y, a través suyo, el Banco Mundial. En síntesis, dicho programa se propuso impulsar un modelo de industrialización de baja tecnificación en el país, capaz de crear nuevos empleos en las ciudades y acelerar la descomposición de la pequeña propiedad campesina. En realidad, se trataba de una esfera emergente de reproducción de capital que contrarrestaba la caída general de la tasa de ganancia, sobre la base de formas manufactureras de producción de baja participación tecnológica, propias de la actividad edificadora.

Por supuesto, la estructura de financiación de vivienda vigente a comienzos de los 70´s constituía un límite para la centralización de capital que requería la rama. Hasta ese momento, el principal obstáculo seguía siendo la depreciación de la tasa efectiva de interés por los prolongados períodos del crédito hipotecario y de fomento productivo. Para esto, y siguiendo las recomendaciones de Currie y el Banco Mundial, el gobierno colombiano estableció la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC, adelante), un mecanismo de corrección monetaria que permitía sumar la variación de la inflación a la tasa fija de interés del crédito hipotecario. Este esquema incrementaba la tasa de colocación, por lo que el UPAC excluía de su órbita la financiación a la vivienda popular, que seguía a cargo del ICT y el BCH; para administrar este mecanismo se crearon las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV, en adelante), encargadas de captar ahorros y excedentes de capital circulante para canalizarlos hacia la rama.

De esta forma, se creó un mecanismo de articulación de facciones bancarias y productivas del capital, con la participación creciente de terratenientes urbanos y el gran capital trasnacional. Concretamente, las CAV se conformaron en los años 70’s a partir de los grandes entramados empresariales que ya controlaban buena parte de la economía colombiana.

La consolidación del mecanismo CAV–UPAC tuvo alcances económicos en dos dimensiones. Como mecanismo de financiación de vivienda, las CAV sentaron las bases de formas contemporáneas más desarrolladas encargadas de canalizar capital circulante a través del crédito, dinamizar la colecta y asignación de fondos o la gestión indirecta del proceso inmediato de producción; por otra parte, el mecanismo de desvalorización del capital estatal a través del BCH y el ICT es reemplazado paulatinamente por el CAV–UPAC que ajustó la tasa de interés a las condiciones medias de ganancia.

Para analizar la crisis de este modelo, la tercera parte del artículo estudia el significado económico del programa de subsidios a la demanda y la liquidación de organismos públicos como el ICT y el BCH, para desenlazar el argumento en un análisis sucinto de la crisis hipotecaria de finales de los 90´.

En un momento histórico en el que el sector privado había alcanzado un nivel de acumulación que le permitía asumir enteramente el proceso constructivo, el Estado se concentró en la financiación del crédito hipotecario. Para esto, eliminó el ICT y en su lugar creó el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana en 1991, encargado de la gestión de los programas de subsidios a la demanda, dirigido a trabajadores asalariados con cierta capacidad de endeudamiento hipotecario.

Por la lógica capitalista que entraña, el proceso de centralización de capital elevó la escala de producción de vivienda formal mientras impuso, simultáneamente, restricciones a la demanda inmobiliaria solvente: su forma de desarrollo tiende a la sobreproducción y la saturación del mercado. La forma emergente de acumulación en el país aceleró la desindustrialización de la economía, desmontando conquistas sindicales y creando una masa de desempleados sin capacidad de endeudamiento hipotecario, lanzados al ámbito de la ciudad informal y formas de acceso basadas en la autoconstrucción o el alquiler. Ciertamente, la expansión de operaciones inmobiliarias especulativas y la exclusión del segmento de bajos ingresos de la oferta formal de vivienda son aspectos del mismo proceso.

Si deseas profundizar en la temática abordada en esta nota, te recomiendo consultar el artículo “Sistemas de financiación de vivienda en Colombia: aportes para una (re) interpretación crítica de la acumulación de capital en el sector entre 1972 y 1999”, aquí.

Instituto de Estudios Urbanos - IEU

Instituto de Estudios Urbanos - IEU